2つ以上のものが目の前に並べられたとき、人間の脳はそれらが配置されている場所によって抱く印象が変わることがわかっている。

例えば、2つの同等のものを並べて、

どちらでもいいので、好きなほうを選んでください

と言われると、大多数の人は無意識のうちに「高い場所にあるほう」を選択してしまう。

人は目線を下げたときよりも、目線を上げたときのほうがポジティブな選択をしやすくなることが科学的に実証されているのだ。

今回は人間の脳に備わっている仕組みを使い、複数の選択肢がある中からこちらが選ばせたいものを、自分の意思で選んだと相手に思わせる方法の一つを紹介する。

- 相手の意思を尊重しつつ、自分の希望もとおしたい。

- 自分が選んでほしいものを相手にも選んでもらいたい。

そんなときに使えるテクニックなので、機会があればぜひとも試してみてほしい。

他人の「選択」は操作できる

相手が何を考えているかもわからないのに、その人の選択を操作するなんて不可能だ、あり得ない。

と思っている人も多いかもしれない。しかし、結論からいうと可能なのである。

相手には「自分の意思による選択」と思わせつつ、その選択を意図的に操作するにはもともと備わっている脳の仕組みを利用することでそれが可能になる。

二つ以上の選択肢がある中からある一つのものを選択する場合、人には「自分の選択は正しかった」と自らを納得させるために「自分の意思で選択した」という事実が必要になる。

選択肢のない一つを押すよりも、二つ以上の選択肢を用意して多少なりとも選択の余地を与えるほうが、こちらが選ばせたいものを選んでもらいやすくなる確率を上げることができるのだ。

「上」と「右」を意識する

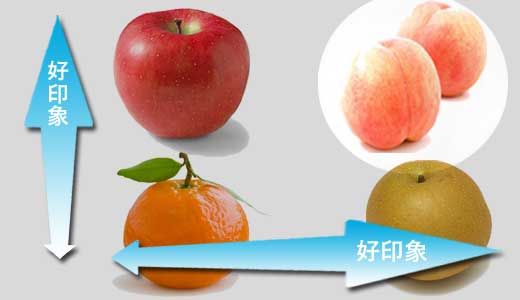

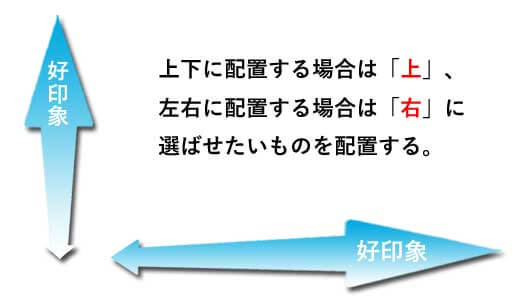

人は、低いところに映るものよりも高いところに映るものに好印象を持つことがわかっている。

例えば、2つ以上の商品の中からある商品を売りたいと思った場合、自分が相手に選んでほしいと思うものをさりげなく高い場所に置くようにする。

そうすることで、本当はデメリットのあるものでも相手の無意識には良いイメージが刷り込まれるようになり、選んでもらえる確率を上げることができるのだ。

さらに、配置による印象は「左右」によっても変わってくる。

人は、左に置かれたものよりも右に置かれたもののほうに、より肯定的な印象を持ちやすい。

したがって、あるものについてのメリットとデメリットを表やホワイトボードなどに列挙する場合は、メリットを右側に、デメリットを左側に書くようにしよう。

もし、これらを逆にした場合はそれを見た人の印象を混乱させることになる。説得力が低下し、失敗に終わる原因が大きくなることを併せて覚えておいてもらいたい。

脳の仕組みが与える影響についての記事は、今後増やしていく予定でいる。身近で起こりうるシチュエーションにフォーカスしていくので、機会があれば積極的に試してみてほしい。